平安朝 (平安時代) 衣装

|

|

|

<十二単のアイテムと十二単の完成図>

<十二単のアイテムと十二単の完成図>

| 唐衣 前と後 | 裳 | 表着と五衣と単 | 袴 |

|

|

|

|

|

|

| 上記の十二単の後ろ姿の彩色絵は 「ZIPANGU」 で。こちらは、ZIPANGU (慈汎倶) のフロント頁になります。

尚、平安時代の十二単は、唐衣を羽織っていますが、時代が下るに従い、特に平安時代後期から省略しがちです。 |

<束帯と衣冠 (通称 衣冠束帯)>

<束帯と衣冠 (通称 衣冠束帯)>

|

|

| 衣冠 は、下襲を脱ぎ、表袴を指貫(さしぬき)に着替える。指貫は袴の裾に紐が付いていてすぼめる事が可能。 |

☆ 束帯はモーニングスーツ (燕尾服) 衣冠は 「平服 (ブラックスーツ) でお越し下さい」 と云う礼服の感じ。 |

尚、上記の画像は、平安時代でも一番 「みやびの時代」、平安時代中期、藤原道長さんの時代です。 |

<晴れ(正式)と褻(日常・普段)の装い>

<晴れ(正式)と褻(日常・普段)の装い>

| 十二単 (ご婦人服・レディーズウェアー) と束帯 (紳士服・メンズウェアー) は正式 (晴れ) の際に着用。 |

「晴れ」 は、現代、成人式などで振り袖姿を 「晴れ着 」 と云い、言葉は継承されています。 「褻 (け )」 は、日常・普段着のカジュアルウェアーに当たる、堅いジャケット以外のアイテム。ニット等。 |

宮中でお仕事をされていた清少納言 ・紫式部さん達、女房の場合、 「晴れ」 は、お仕事中、「褻 (け )」 は、ご自分達に小部屋 (局 ) にいる際になります。 故に、彼女らは、お仕事をされている時空間は必ず、十二単フルセットの出で立ち (ファッション) でした。 |

約400年続いた平安朝は、現代 (各シーズン毎のトレンド変容) と違い、緩やかなファショントレンド変化。 この長期間の時代(とき)のレディーズカジュアルウェアーは、「小袿(こうちき)」・「細長(ほそなが)」 との事。 |

小袿は、形 (シルエット ) は、五衣・打衣と変わらず裏地が、ややお洒落な位。又、着丈が短かかったとも? 枕草子の積善寺供養の段に 「女房ある限り、裳から衣、みくしげ殿 (中宮定子の妹) まで着給へり。 殿の上(定子の母) は、裳の上に、小袿着給へり。」 と。 |

細長は、五衣・打衣の衽(おくみ)がないもの。衽は着物の前身頃の打ち合わせ側にある部分。 故に巾が細長く見えるので、ほそなが。小袿の上に着用。 枕草子の衣の名どものあやしきを数えた所に、「衣の名にほそながをば、さもいひつべし。」 と。 |

「服飾漫語」 に依ると、「細長も其のものは二つあり。 (一つは、童(男)の細長 下図) 女の装束の細長とは、小袿の上に着るものにておほくび (衽) のなきものなり。」 と有ります。 服飾漫語は、田安宗武の記述した書物です。江戸時代中期の文献ですので、正誤は不明ですが、 もし彼の文言を信じると、細長は、衽がない分細身になり、 さらっと羽織る感じの 「着物の羽織の丈の長いもの」 様な代物とお考え下さい。 要は、唐衣 (堅いジャケット) と裳を着用しない事で、ややラフな感覚のアイテムとして この時代考えられていたと云う事に。 但し、普段着のカジュアルウェアーとは云え、現在のジャージー感覚とまでの落差はありません。 細長の現物の絵を確認しました。「京都国立博物館の収蔵品データーベース」 のsite、 作品・文化財の名称 「細長」 で検索できます。 4点の内上3点はwemens一番下はmens (童 (男) 細長) です。 但し江戸時代のお品です。 |

メンズの衣冠 (殿居装束) は今の世のカジュアルウェアーには入れ難く略礼装なので中間的服装。 |

8の袍 (うえのきぬ) は二種類有り。 「縫腋 (ほうえき)」・・・・・腋 (わき) が接がれている (縫い合わされている) 「闕腋 (けってき)」・・・・・腋が接がれて無く、チャイナドレスカット風。 |

メンズカジュアルウェアーの袍 (ロングジャケット ) は 「直衣 (のうし)」 と 「狩衣 (かりぎぬ)」 。 要は、より動作しやすくしたもの。 ジャケット風からトレーナーへ、折り目有りパンツからスウェットパンツへの感じ。 |

|

|

|

|

|

|

| 縫腋前 | 縫腋後 | 闕 腋 | 狩 衣 | 童(男)細長 |

| 直衣は、縫腋後の背中部分の折り襞 (はこえ) が無く、

カジュアルウェアーゆえ縫製も礼服の縫腋に比し簡略だったとの事。 |

狩衣は、左に比べ丈が短く、お袖先に紐が通して有り、窄めて動作し易くできる。 |

|

|

|

|

|

1 束帯 |

2 直衣と指貫 |

3 童装束と直衣・指貫 |

4 狩衣の狩装束 |

5 むしたれ |

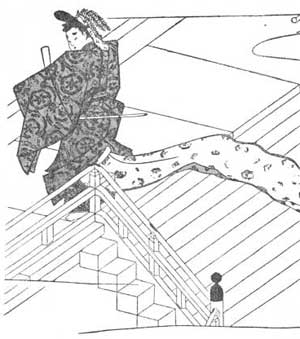

| 1 束帯の正面図。 束帯と直衣 ・指貫のワイドバギーパンツ (袴) の形違い。

2 指貫は超ワイドバギーパンツ。確かに直衣には、背中部分に折り襞 (はこえ) は見えない。 3 お父さんの指貫の裾紐を結んであげているお子ちゃま? 4 正にスポーツウェアーファションの狩衣。狩衣の上にハーフコート (蓑) を羽織っての乗馬。いずこへ散策? 5 むしたれは、女性の外出時の必需品。そんじょそこらの方々に、素敵なわたくしは、お見せ致しません? |

晴れ (正式) と褻 (日常・普段) の装いの違い於いて、 現代と比してこの世はそう変わっていないと思ってはいけません。 フォーマル・カジュアルの差がシルエットからはそう感じられないかも知れませんが、 布味 (素材) が著しく違う事が容易に想定できます。 例えば、束帯と直衣のパンツ線の違い。 1 束帯の袴は直線で 2 指貫は曲線になっています。 布 (素材) に関しては、下の<セレブの方以外の庶民の装い>の所と 「布 ・色 ・形」 でご覧下さい。 |

次に、メンズのインナーウェアーとお洒落アイテムについて |

|

|

|

|

|

|

| 半 臂 | 下 襲 | 下襲の裾 | 衵 | 出 衣 |

| 半臂は、ロングジャケット (袍) とロングシャツ (下襲) の間に着用する。二の腕を半分位覆う袖丈分量との事。

藤原道長の子息達の時代頃から、束帯に半臂を略す様になった感じです。日本オリジナルデザイン。 |

下襲は、最大のお洒落アイテムでした。みやびの時をお作りなった道長さん。 枕草子の積善寺供養の条で彼の下襲姿が記されています。 差異表示の 「位服の色制」 が崩れた始めてからは裾の長さ・色・柄などで、 お洒落度(fashion sense) を競ったみたいです。 長さは、束帯の絵の様。柄は、上の絵の如く多種多様です。 色は、柳重 花橘 菊 松重 女郎花 黄柳 火色 薄色 紅梅、等々など、多種多彩です。 女郎花は、表地 縦糸が青、縦糸が黄 裏地 青。 黄柳は、表地 薄黄 裏地 濃光黄。 火色は、表裏地とも光紅。 以上は重色目。 柳重〜松重は 「襲色目と重色目」 で色確認できます。 薄色は、薄紫色。 紅梅は、縦糸が紅、横糸が白又は紫の織物色です。 清少納言のお好みの「懐練襲の下襲 については、「舞絽倶 布色形(掻練襲・懐練襲)」 をご覧下さい。 やがて、後の世にシャツの後身頃の裾を裁ち落とし単品となった(上図)そうです。 尚、重色目の 「色名」 は、室町時代中期を過ごされた、一条兼良の 「女官飾抄」 からの出典です。 *下襲の裾は、後の武家政権時代に使用された簡易下襲風に見えるアイテムです。 |

衵は、 下襲の下に着用する。風が冷たい季節は2〜3枚着込み、真綿が入っていたものも。ダウンベスト感覚? 後の世で、「小袖」 になったアイテムです。お袖下ラインから両脇スリットになっています。 表地は文様有り綾織り、裏地は平織りで地色は紅色との事。 壮年は染地で萌黄・薄色。更にお年寄りは白の着用の例も。 アウターのみでなくインナーにも気配りされる心模様には・・・・・。 |

出衣は、(いだしぎぬ) 「出だしうちき (袿 ・内着)」とも。 式服ではなく、又、決め事も特になく、専ら唯、華麗風流と云われたファッション・トレンディ?アイテム。 お洒落感覚がある殿方が着用なされたかも。 両脇スリットのみならず、後センターベントもスリットになっています。 衣冠、直衣などの着用時、ロングジャケット(表着)の下に着重ねて、裾の美しさを表現するこ憎らしさ。 枕草子、三月三日の条に 「桜の直衣に出しうちきして、まらうどにもあれ御兄人の君達にもあれ」 又、枕草子、清涼殿の条に 「大納言殿、桜の直衣のすこしなよらかなるに、濃き紫の指貫、白き御衣どもの上に、 濃き (紅の) あざやかなるを出だして」 と有ります。 お袖にカーブのカットを見る事ができます。 尚、女性版の 「出だし衣」 は、こちらの 「舞絽倶 女と男の心模様 (出逢い)」 をご覧下さい。 |

<セレブの方以外の庶民の装い>

<セレブの方以外の庶民の装い>

| 帝 ・帝妃 親王 ・内親王 王 ・女王 高級官僚 (公卿と五位以上 ) と彼らの多数の奥様 ・ご子息 ・お嬢様達

のお召しになっていたと思われる服は現存する文献である程度確認する事が可能ですが、 セレブの方以外の庶民の服に関しては、甚だ資料が乏しいのが現状です。 しかしながら数少ない資料から導き出してみたいと思います。 |

高級官僚 (彼ら ・彼女らの身の回りのお世話をしている方々清少納言 ・紫式部etc.を含む) からの 「お下がり」 を頂ける人々を除けば、今で云う スーパーカジュアルワーキングウェアー 通称 「野良着 (のらぎ)」 になります。 その素材は、麻 (ラミー) 布 ・紙布 ・獣毛などとなり、「絹」 素材の布の服は、とても・とても・・・・・・・です。 |

|

左の絵は、「伴大納言絵詞」 からの抜粋です。応天門の変は866年の出来事。

この絵詞は、平安末期の作品と云われていますので、約300年後の絵師さんの創作画になります。故に、着用している衣服は大凡この当時身につけていたものと考えて良いと思います。 指貫風のサブリナ風パンツとセレブの方の指貫 (ハーレムパンツ風) との布 (生地)分量の違いには凄いものがあると思われませんか?。 ショルダーベアージャケットは水干 (すいかん)。 後の世、お武家さんの公服になったものです。 左の方は無地ですが、右の方はたぶんプリント (摺り物) と思われます。 絵に登場できるので中流家庭の方々かも? あわてん坊の左のお方、冷静沈着な右のお方。大火事を見に来たお二人。 あわてん坊さん、思わず靴 (草鞋) を履き忘れ? 更に、お口あんぐり。 パンツをたくっている所の線がかなり柔らかそうな布の感じですので、お下がり(絹素材)再加工パンツやも? 右の方は、水干をパンツの中に入れています。 |

|

|

|

|

|

|

| 水干前 | 水干後 | 白大口(袴)前 | 白大口(袴)後 | 直垂(ひたたれ) | 直垂の長袴 |

| 水干は、狩衣が布地の糊張りしパリッと仕上げているに対し、水張りして干した柔らかい狩衣との事。

しなやか、ふわっと仕上げ?なので、庶民以外セレブ達もラグジャリータイムの際には着用していた。 動き易いので山登り、蹴鞠の時も。官服ではないので北面の武士達も着用、やがて武家の公服に。 枕草子、あわれなるもの条、御嶽に参詣する人の装いを 「摺りもどろかしたる水干・袴」 と有ります。 狩衣との僅かな違いは、柔らかく丈短めにより袴(パンツ)の中にINできた事。それに、上図の様に、 前身頃のセンター2箇所と後身頃のお袖の4箇所に 「菊綴 (きくとじ)」 と云う飾り刺繍がみえます。 これらは、縫製補強とオシャレ感覚? さすがに、伴大納言絵詞のお二人には付いていません。 |

直垂は、この時代、セレブの方々は着用しませんでした。言わば 「庶民の衣装 (fashion)」 でした。 庶民の拠り所アイテムから、セレブの方がお書きになった文献には余り登場しません。 後撰和歌集の雑一に 「ひたたれ請ひに遣したるに、裏なんなき。それは着じとやいかが。といひたりければ、 清原元輔、 住吉の きしとはいはじ 沖つ波 猶うちかけよ うらはなくとも」 と有ります。 裏地がついていない事と村上帝 (926〜 967) (在位 946〜967) の時代には、 既に、このアイテムの存在した事が判ります。 後に足利義満 (1358〜1408) の時代にセレブの方も着用し江戸時代の徳川幕府では式服に。 |

袴は、 図は長いプリーツパンツですが、庶民はプリーツ無しの短パンです。生地に贅沢はできません。 |

白大口は、水干・直垂の着用時にパンツ(袴)の下に履いたもの。内袴(トランクス?)。作りが精巧の為、図に。 |

庶民の着用していた生地 (布) は、決して高級素材の 「絹」ではなく、(木綿はこの時代は有りません。) 麻 (苧麻ちょま) カラムシの茎の皮から取った繊維で織り上げた布。精製したもので織った布は 「上布」。 太布 (たふ) 葛布 (くずふ) |

概して、植物繊維は動物繊維 (シルク・ウール) に比して、染色性に劣ります。 今の化学染料全盛時代に於いても同じ現象です。 故に、どうしてもこれらの繊維 (布) は糸染め布染めの如何に関わらず、 よく染まる 「藍 」か 「茶系」 の色になってしまいます。 ジーンズ (デニム) のインディゴブルーはその冠たるものです。 今の世の中でも、外で作業をなされている方々の服色は、紺系・茶系色が圧倒的に多いです。 今や、カジュアルウェアーでの庶民の味方 (老若男女を問わず) ? ベネトン・ユニクロ。 ローコスト(単一商品絞り込み)・ロープライス(大量生産)の戦略でカラフルな色の服を供給して下さっています。 それ故に、外で作業に従事なさってる方々に、 綺麗な色を着用して頂いても良いと思うのですが、中々そんな時代になりませんね。 一方、画期的な事は野良着から出発した 「綿」 のジーンズが、 今や何と高級ホテルでもO.K.の世の中に成っています。 更に、ワザとすり切らしたり、穴を開けたり、染めムラを施したデニムがよりファッショナブルな時代。 一番最初におやり下さり、世の中の白い視線に耐えて下さった方、 ひょっとしたら平安の世にもいらっしゃったかも知れません。 その事実は、武家政権の時、カジュアルウェアーであった狩衣・水干が武家の礼服になりました。 平安時代の庶民の装いについて、新しい情報が入手できましたら、直ちにお知らせします。 乞うご期待。 |

<清少納言が、思い、愛した掻練襲 ・懐練襲の下襲>

<清少納言が、思い、愛した掻練襲 ・懐練襲の下襲>

|

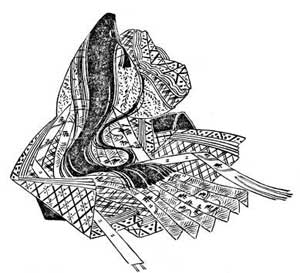

清少納言の胸を 「ドキドキ」 させた

掻練襲 ・懐練襲の下襲の絵です。 表地は、当然絹で紅色。 中部(なかべ)は、黄色。 裏地は、紅色。何と3枚の重色目です。 清少納言さんがどの色に感じ入ったかは・・・。 |

清少納言が 『艶があり、色気があり、ゾクゾクする。』 と記している話は 「布色形 (掻練襲)」 で確認下さい。 |

*下襲の腰下部分だけの図になっています。実際はこれにシャツ部分がジョイントされています。 |

<下襲の長さの変移>

<下襲の長さの変移>

| 下襲は男性fashionの最大お洒落アイテムでした。

下襲は紋の有無 ・長さ以外、他のアイテムに比して余り規制が無かった感じです。 時代が下るに従い、裾の長さがより長ーくなりました。 ネクタイは長くできませんが?下襲の長さは大丈夫。 |

| 天 皇 | 在 位 | 親 王 | 大 臣 | 納 言 | 参 議 | 四 ・五位 | |

| 平安時代 | 村上 天皇 | (946〜967) | 0m45cm | 0m30cm | 0m24cm | 0m18cm | ? |

| 平安時代 | 後三条天皇 | (1068〜1072) | ? | 2m12cm | 1m82cm | 1m52cm | 1m21cm |

| 鎌倉時代 | 順徳 天皇 | (1210〜1221) | ? | 3m03cm | 2m73cm | 2m12cm | 0m61cm |

| 鎌倉時代 | 後堀河天皇 | (1221〜1232) | ? | 2m42cm | 2m12cm | 1m52cm | 1m21cm |

| 鎌倉時代 | 四条 天皇 | (1232〜1242) | ? | 4m55cm | 3m94cm | 2m42cm | 2m12cm |

| * 上の束帯の正面図を見て下さい。袍 (ロングジャケット) の裾からのスタートの長さになります。

|

* 現代の下襲の長さ 今上天皇の皇太子成年式(2)の下襲と 皇太子、徳仁親王の成年式(9)の下襲は 「宮内庁ホームページ」 で確認できます。結構長いでしょう。 |

★ 平安時代の清少納言 ・紫式部の方々 ★ 女房 ・キャリアの素敵な 「心模様」 (文化) は 「平安時代のキャリアウーマン」 で。 |

▼ このページの分量が多くなりましたので頁を変更します。 ▼ NEXT 「続 平安朝(平安時代)衣装」 |

| ★ リ ン ク 先 ★ |

|

| Maccafushigi |

| Copyright © 2006〜 ZIPANGU Co.,Ltd. All rights reserved. |